Entretien avec Paul Rutayisire, Charles Kabwete Mulinda et Philibert Gakwenzire.

Le 26 mars 2021, la Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi (1990-1994) remettait au président Emmanuel Macron son rapport final, dit « rapport Duclert ». Au regard de cette actualité, la Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique (RHCA) et Sources. Matériaux et terrains en études africaines ont décidé de s’associer dans une aventure éditoriale : proposer, pendant un an, un ensemble d’articles ayant trait à la recherche sur l’histoire du génocide des Tutsi et plus largement sur l’histoire du Rwanda. Nous prenons prétexte du rapport Duclert pour proposer un double décentrement. Décentrement temporel d’abord, afin de dépasser, vers l’amont comme vers l’aval, la chronologie courte que le rapport examine (1990-1994). Décentrement quant aux lieux de production du savoir, ensuite, pour sortir du débat franco-français sur le génocide des Tutsi du Rwanda et pour rendre compte de la pluralité et de la richesse des voix disponibles sur cette histoire.

Pour initier cette collaboration, la RHCA a publié le 8 novembre 2021 un dossier spécial (« Au-delà du rapport Duclert. Décentrer l’histoire du génocide des Tutsi du Rwanda »), comportant les articles suivant :

La revue Sources ouvre cette collaboration avec un entretien mené par Florent Piton avec trois historiens rwandais : Philibert Gakwenzire, Charles Kabwete Mulinda et Paul Rutayisire, qui reviennent ici sur leurs méthodes de travail dans les archives locales rwandaises et les sources qu’ils mobilisent pour écrire l’histoire longue du génocide des Tutsi.

Cet entretien est une transcription, modifiée à la marge, d’un échange qui a eu lieu le 2 juillet 2021 dans le cadre d’un séminaire public en ligne organisé conjointement par l’Institut français de recherche en Afrique de Nairobi (IFRA-Nairobi), l’University of Rwanda et les revues Sources : Matériaux et terrains en études africaines et Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique (RHCA). Les trois historiens rwandais interrogés appartiennent à des générations différentes et ont conduit leurs carrières scientifiques dans des contextes distincts. Paul Rutayisire a mené ses premières recherches dans les années 1980 sur l’histoire de l’Église et des missions catholiques au Rwanda (Rutayisire 1987). Après 1994, il a poursuivi ses enquêtes sur l’histoire religieuse en examinant notamment le rôle de l’Église dans le processus ayant conduit au génocide des Tutsi. Charles Kabwete Mulinda et Philibert Gakwenzire quant à eux ont commencé leur parcours d’historiens plus récemment dans les années 2000, après le génocide, lequel constitue dès le départ le cœur de leurs travaux. Malgré ces parcours différenciés, tous trois ont produit des monographies sur l’histoire du génocide à l’échelle de localités précises : deux communes pour Charles Kabwete Mulinda (Mulinda 20103) et Philibert Gakwenzire (2017), un secteur (subdivision administrative de la commune) pour Paul Rutayisire (Rutayisire et Rutazibwa 2007 ; Rutayisire 2014). Ces travaux s’appuient à la fois sur des enquêtes orales auprès de rescapés, de témoins ou de génocidaires, et sur les archives administratives locales, dont l’accès et l’exploitation ont été patiemment et minutieusement négociés. Héritières d’une historiographie rwandaise déjà marquée dans les années 1970 et 1980 par le souci de construire des savoirs historiques ancrés dans les spécificités des terroirs locaux4, leurs recherches permettent ainsi de souligner d’une part les apports essentiels des productions historiographiques rwandaises – encore largement ignorées du champ académique international – et d’autre part la richesse des sources, notamment archivistiques, existant au Rwanda.

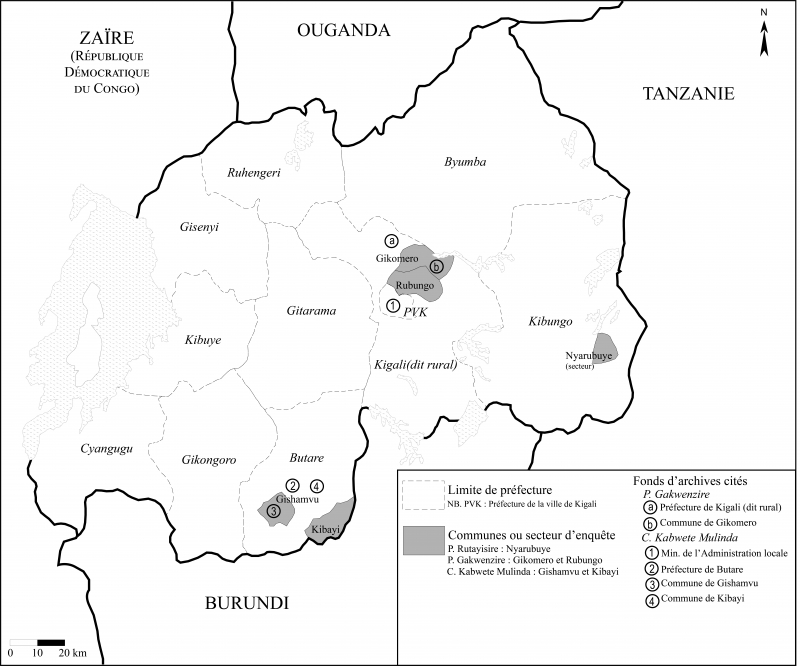

Régions étudiées par les intervenants et fonds d’archives exploités

Carte : Florent Piton.

Florent Piton. Vous avez tous trois mené des recherches à l’échelle locale, par le biais essentiellement de monographies d’anciennes communes ou d’anciens secteurs administratifs. Pourriez-vous, dans un premier temps, revenir sur ce qui constitue selon vous non seulement l’intérêt mais aussi les apports spécifiques de ces approches locales du génocide perpétré contre les Tutsi ?

Paul Rutayisire. Cette approche par l’histoire locale est très importante car elle permet de mieux connaître la complexité de la réalité du génocide. En réduisant l’échelle d’observation, on peut se rendre compte du rôle des différents acteurs, des dynamiques propres à chaque espace, des interconnexions locales et nationales, etc. On en apprend ainsi davantage sur l’étendue et l’ampleur des massacres. Et surtout, on nomme les évènements, on nomme les acteurs, et on voit les autonomies locales, parce qu’il y en a. Sans ces initiatives locales, le génocide n’aurait pas eu l’ampleur que l’on connaît.

Philibert Gakwenzire. Comme Paul Rutayisire vient de le dire, à travers les archives locales, on comprend comment la politique nationale était appliquée au niveau local, comment l’administration communale était la courroie de transmission de ce qui était décidé plus haut, avec les complexités du passage et des va-et-vient d’un niveau à un autre, des décalages entre ce qui était prévu au niveau national et ce qui était en grande partie compris et appliqué à l’échelle locale. Depuis 1994, plusieurs recherches menées dans différentes universités à travers le monde ont été réalisées sous cet angle et ont exploré cette relation entre le local, le régional et le national.

Outre ces approches locales conduites à différentes échelles, vous avez tous trois inscrit vos recherches sur le génocide des Tutsi en 1994 dans des perspectives de longue durée. Chacun à votre manière, vous replacez l’évènement génocidaire dans le temps long des Première et Deuxième Républiques de Grégoire Kayibanda (1962-1973) et Juvénal Habyarimana (1973-1994), mais aussi celui de la période dite révolutionnaire à partir de la fin des années 1950 et, plus loin encore, celui de la période coloniale. Que pouvez-vous nous dire de la manière dont vous traitez ce temps long dans l’histoire du génocide ?

Philibert Gakwenzire. Il est impossible d’écrire l’histoire du génocide des Tutsi sans prendre en compte le temps long parce que le génocide ne surgit pas du jour au lendemain. Il faut notamment revenir à l’époque coloniale et analyser comment la fin de la colonisation s’est déroulée. En effet, les évènements de cette époque ont provoqué un changement parmi les élites et surtout impulsé une nouvelle politique basée sur les ethnies. Revenir sur cette période permet donc de comprendre ce qui est advenu plus tard, de réaliser l’importance des gestes posés alors. Par la suite, la façon dont la société a été gérée au quotidien pendant des décennies, lorsque Grégoire Kayibanda et Juvénal Habyarimana ont dirigé le pays de 1962 à 1994, a aussi contribué à produire ce que le Rwanda a connu en 1994.

Paul Rutayisire. Comme Philibert vient de le dire, on ne peut pas ne pas prendre en considération ce processus vers le génocide, parce qu’il s’agit bien d’un processus. Bien sûr, il y a des ruptures et des continuités. L’idée qu’il faut se débarrasser des Tutsi prend de l’ampleur progressivement, avec des moments où cette idée est activée, d’autres où elle ne l’est pas. Les acteurs et les contextes changent. En ce qui me concerne, c’est cette logique de ruptures et de continuités qui me guide.

Charles Kabwete Mulinda. Effectivement, l’écriture de l’histoire du génocide ne peut pas commencer seulement au moment où le génocide se déroule. Cette histoire commence au moment où les idées, les idéologies de haine commencent à circuler. Ces périodes précédentes ne sont pas nécessairement des « causes » du génocide mais ce sont tout de même des éléments de contexte qui nous aident à comprendre pourquoi, quand on arrive en 1990 ou en 1994, il y a cette tendance à instrumentaliser, par exemple, les haines de 1959.

Pour écrire vos histoires locales du génocide des Tutsi sur le temps long, quelles archives administratives mobilisez-vous ?

Charles Kabwete Mulinda. Concernant les archives locales, il faut d’abord préciser qu’il ne s’agit pas seulement de ce que l’on trouve au niveau des communes mais aussi au niveau des préfectures7. Le ministère de l’Administration locale s’adressait en effet d’abord aux préfectures et ce sont les préfets et les sous-préfets qui, ensuite, transmettaient les messages, les politiques et les directives aux communes. Les échanges entre ces différentes entités administratives, via les rapports annuels ou trimestriels, les correspondances, etc., permettent ainsi de voir comment s’effectuait une sorte de conversation, d’échanges entre le haut et le bas, entre le centre et la périphérie. Cette logique se poursuit d’ailleurs pendant le génocide, au cours duquel les ordres sont transmis du ministère vers les préfectures, puis des préfectures vers les communes.

Philibert Gakwenzire. En plus des archives préfectorales que vient d’évoquer Charles, je voudrais revenir sur les sources archivistiques au niveau communal (les secteurs administratifs ne possédaient pas vraiment d’archives). Ces archives communales sont surtout consacrées à l’administration et aux questions politiques. On y trouve des procès-verbaux des différents organes communaux, comme le conseil communal, le conseil de développement, la commission technique et le comité du Mouvement révolutionnaire national pour le développement8 (MRND). On y trouve aussi beaucoup de correspondances à propos des problèmes quotidiens des sociétés locales, ainsi que des documents ayant trait aux affaires juridiques et sécuritaires, concernant le banditisme par exemple ou d’autres troubles qui pouvaient avoir lieu au niveau local. Et puis les archives communales renferment beaucoup de documents statistiques concernant l’évolution de la population ou les appartenances ethniques. Cette question des ethnies revient souvent au niveau de l’administration locale.

Charles Kabwete Mulinda. Je voudrais ajouter un élément sur la manière dont, au niveau de la commune, les autorités et les fonctionnaires tenaient les statistiques, et notamment les statistiques liées à l’évolution démographique. Dans les rapports annuels et trimestriels envoyés par la commune, il y avait toujours des tableaux d’évolution démographique avec des données sur la natalité, la mortalité, le nombre d’habitants qui avaient rejoint ou quitté la commune. Or, à chaque fois que les populations étaient ainsi comptées, on mentionnait les identités ethniques. Je crois que c’est un élément très important pour la compréhension du génocide.

Pourriez-vous revenir, les uns et les autres, sur les fonds d’archives précis sur lesquels vous vous êtes appuyés, sur la manière dont ces fonds sont constitués, conservés et organisés, et sur les conditions dans lesquelles vous avez pu y accéder et y travailler ?

Charles Kabwete Mulinda. Dans mon cas, j’ai commencé par me rendre au ministère de l’Administration locale à Kigali9, où j’ai pu avoir accès aux rapports annuels de la préfecture de Butare [au sud du pays] depuis le milieu des années 1960 jusqu’en 1990. Je n’ai pas trouvé en revanche de rapports pour les années plus récentes, de 1991 à 1994. Au ministère également, j’ai trouvé les monographies des communes Gishamvu et Kibayi sur lesquelles portait ma thèse. Ces monographies étaient aussi produites chaque année mais je n’en ai retrouvé que pour les années 1980, très peu pour les années 1990.

Ensuite, je suis allé à la préfecture de Butare. À l’époque où je faisais mes recherches, les archives avaient été déplacées : elles ne se trouvaient pas au siège de l’ancienne préfecture mais dans un autre bâtiment de l’administration locale à un endroit appelé Ngoma. Je suis d’abord allé au nouveau bureau de la préfecture à Nyanza [une ville au nord de Butare, sur la route venant vers la capitale Kigali] car le siège de la préfecture y avait aussi été déplacé. C’est là que j’ai demandé l’autorisation d’accès à ces archives. Le préfet m’a donné cette autorisation, ainsi qu’une fonctionnaire pour m’accompagner. Nous sommes allés ensemble dans ce bâtiment à Ngoma où nous avons passé à peu près une semaine. J’y ai trouvé des classeurs qui contenaient des correspondances, des rapports des comités de sécurité, des rapports des conseils de développement, des comptes rendus de réunions, etc. Ces documents sont essentiellement en kinyarwanda, très peu sont en français. Il pouvait s’agir de réunions qui avaient eu lieu au niveau de la préfecture mais également dans les communes et j’ai donc focalisé mon attention sur les deux communes qui étaient mes cas d’étude, c’est-à-dire Kibayi et Gishamvu.

Par la suite, je suis allé consulter les archives des communes. C’était difficile de les trouver parce qu’à cause de la guerre beaucoup d’archives avaient été déplacées ou détruites. De plus, beaucoup d’archives qui avaient survécu étaient en mauvais état : j’en trouvais gisant par terre ou d’autres qui avaient été atteintes par l’humidité. Pour Gishamvu j’ai trouvé beaucoup de choses mais pas pour Kibayi. Les archives de cette commune avaient été déplacées au niveau de la sous-préfecture de Ndora, ce qui me causa un vrai problème. En effet, les nouveaux fonctionnaires ne savaient pas où les anciens documents avaient été conservés. J’ai passé à peu près un mois entier à chercher la localisation des archives de la commune Kibayi au niveau de la sous-préfecture et finalement j’ai pu avoir accès à ces archives dans une maison qui servait en même temps de cachot pour les prisonniers de la commune. L’état de ces archives était très préoccupant. Certaines, qui jouxtaient le cachot, étaient détruites par l’eau employée par les prisonniers pour leur bain. Cette eau pénétrait par la porte dans la pièce où se trouvaient les archives. J’ai donc fait d’abord un travail de nettoyage avant de les utiliser. Je ne sais pas dans quel état ces archives se trouvent maintenant mais il serait intéressant de les visiter à nouveau et de voir si elles ont été sauvées ou non.

Cette première réponse très riche nous montre à la fois la richesse des archives disponibles au Rwanda et les aléas pour y accéder, ainsi que les difficultés de conservation avec lesquelles on est obligé de composer. Philibert Gakwenzire, pourriez-vous revenir également sur votre expérience dans les communes où vous avez travaillé, sur les problèmes que vous avez pu rencontrer et sur la manière dont vous les avez contournés ou non ?

Philibert Gakwenzire. Tout d’abord, je dois rappeler que mon sujet de thèse sur les communes de Gikomero et Rubungo [à l’Est de la préfecture de Kigali] se situait dans le prolongement de mon mémoire de licence (Gakwenzire 2000). J’ai ainsi été en contact avec ces archives locales dès 1999. À cette époque, les archives de la préfecture de Kigali se trouvaient dans des bureaux qui avaient été réaffectés à une autre institution, non loin du bâtiment qui servait au ministère des Affaires étrangères. Ces bureaux avaient abrité le siège du territoire de Kigali à l’époque coloniale puis le siège de la préfecture de Kigali à partir de 1961. Aujourd’hui, cet emplacement est occupé par l’Access Bank. Quand je suis arrivé là-bas en 1999, le bâtiment était alors occupé par la police de la préfecture de la ville de Kigali (PVK)14. J’ai dû me rendre à Masaka où avaient été déplacés les bureaux de la préfecture de Kigali dit « rural »15 dont dépendaient les communes de Gikomero et Rubungo. Les autorités m’ont bien reçu et le préfet a écrit au commandant de la station de police dans la ville de Kigali pour m’autoriser à consulter ces archives. Après m’être rendu compte qu’elles n’étaient pas du tout organisées, et considérant les moyens et le temps de recherche dont je disposais pour mener à terme mon mémoire de licence, j’ai décidé de ne pas les exploiter. J’ai traité le sujet autrement mais je suis resté convaincu que je devrais plus tard travailler sur ces matériaux.

Lorsque j’ai commencé ma thèse, j’ai d’abord souhaité chercher où se trouvaient les archives de la commune de Gikomero puisque je savais déjà que les archives de la commune de Rubungo avaient été détruites. Je suis allé où se trouvait l’ancien bureau de la commune, sachant qu’avec la réforme administrative de 2006, cette entité avait été englobée dans le district actuel de Gasabo16. J’y ai trouvé des classeurs désordonnés qui se trouvaient dans ce qui était auparavant le secrétariat du bourgmestre. Je les ai arrangés dans un ordre chronologique, avec l’aide d’un planton17 du secteur de Bumbogo où se trouvent aujourd’hui ces archives. Au moment où je les ai trouvés, ces documents m’ont quand même paru exploitables. Grâce à mon scanner portable, j’ai pu copier des centaines de pages.

J’ai aussi cherché à comprendre ce qui était réellement advenu des archives de la commune de Rubungo mais une question demeure en suspens : ces archives ont-elles simplement été utilisées comme bois de chauffage au moment du déplacement de la population ou ont-elles été détruites intentionnellement ? J’ai entendu dire qu’après le génocide, des gens auraient poussé l’administration nouvellement installée dans cette région à se débarrasser de ces documents, en disant qu’il ne servait à rien de garder des documents d’une époque révolue. On disait alors que ces gens, qui avaient induit en erreur l’administration, étaient des Tutsi qui avaient échappé au génocide et voulaient faire disparaître toutes traces des documents officiels qu’ils avaient obtenus par arrangement pour changer d’ethnie et « devenir » des Hutu18. Je n’ai pas vraiment résolu cette énigme qui mériterait de faire l’objet d’un travail spécifique.

La disparition des archives de la commune de Rubungo m’a cependant amené à retourner aux archives de la préfecture de Kigali que j’avais voulu consulter près de dix ans auparavant. J’ai appris qu’elles se trouvaient désormais dans l’ancien bureau de la sous-préfecture de Murambi, aujourd’hui dans le district de Rulindo. Je suis allé là-bas et j’ai trouvé une pièce qui, je crois, n’avait jamais été ouverte en sept ans. L’administration du secteur de Murambi qui utilise actuellement le bâtiment m’a aidé à forcer la porte. J’ai trouvé des classeurs et des papiers épars entassés ou dispersés dans la pièce. Ne pouvant effectuer seul le travail de tri et de classement, je me suis rapproché d’un de mes anciens étudiants de l’université de Kibungo qui enseignait dans une école secondaire à Murambi. Je lui ai demandé de me trouver des élèves pour m’aider. Je leur ai donné un cadre de travail : s’ils trouvaient un classeur sur telle période, sur telle commune, il fallait le mettre à part. J’y allais chaque samedi apportant du jus et des beignets pour ces jeunes. J’ai travaillé ainsi pendant six mois et ai trouvé des informations très intéressantes qui m’ont aidé à rédiger ma thèse. Il y avait aussi d’autres papiers épars que je ne pouvais pas utiliser. Ma contribution a été de réarranger ces classeurs et de les scanner pour conserver ces informations. Pour le moment, j’ai conservé ainsi environ mille pages.

Au niveau local, j’ai utilisé ces deux fonds. On y trouve des procès-verbaux des différents organes communaux évoqués précédemment et des correspondances venant des échelons administratifs supérieurs, c’est-à-dire de la préfecture, du ministère de l’Administration locale ou du service national de renseignements qui traquait les gens soupçonnés d’avoir changé leurs ethnies, etc. En revanche, je n’ai pas pu aller consulter les archives du ministère de l’Administration locale parce que le temps passait et, avec la thèse, il faut aussi être pragmatique. Voilà les fonds que j’ai pu exploiter et dont l’utilisation est vraiment très exigeante : cela demande du temps, des moyens et de la détermination.

Paul Rutayisire. Pour ma part, j’ai juste des considérations d’ordre général car je n’ai parcouru que quelques endroits, quelques anciennes communes et préfectures. Je pense que le matériel est là mais le problème est qu’aucun inventaire général n’a été fait. Par ailleurs, il est très difficile de localiser où se trouvent les fonds existants. Peut-être que le plus important à retenir, c’est que la grande majorité des documents sont bien là mais avec le temps, si on ne réagit pas très vite, ils risquent de se perdre. Évidemment, il faut une volonté politique. Actuellement, il y a une restructuration des institutions qui sont chargées de tout ce travail19. J’espère que dans les mois et les années à venir, tout cela sera fait. Il faut aussi former le personnel parce que là où je suis allé, ce sont surtout les plantons ou des initiatives individuelles qui prennent les choses en main. À l’Université, on est en train de former les futurs candidats dans ce domaine. Enfin, il faut des investissements au niveau financier. Mon impression d’ensemble, c’est que les choses sont encore dans le désordre. On est en reconstruction mais au début du processus. Beaucoup de choses restent à faire.

Philibert Gakwenzire. À ce sujet, je peux vous partager une information : le service national des archives m’a confié la mission d’identifier où se trouvent ces archives sur l’ensemble du territoire national. Outre leur identification, je dois aussi décrire leur état, les localiser et produire une cartographie de leurs emplacements. Bien que cette tâche ne soit pas facile du fait des problèmes de déplacement que nous vivons aujourd’hui [en raison de la pandémie Covid-19], peut-être parviendrais-je à localiser les archives que cherche Charles et pourrais-je l’informer de leur état. Quoi qu’il en soit, l’identification seule ne suffit pas. Il faudra encore une autre étape consistant à prendre en charge ces archives et à les organiser comme il se doit.

Jusque-là, vous avez tous évoqué les documents papiers qu’on trouve dans ces archives, mais trouve-t-on aussi d’autres matériaux dans les fonds où vous avez travaillé : des archives photographiques, des éléments de la culture matérielle de l’État, des documents sonores, par exemple ?

Charles Kabwete Mulinda. De mon côté, je n’ai pas trouvé ce genre de choses dans les endroits que j’ai visités. Peut-être que c’est parce que je ne les ai pas demandées, cela est possible, mais en tout cas, je n’en ai pas vu.

Philibert Gakwenzire. Moi non plus, je n’ai pas trouvé ce genre de documents mais votre question m’amène à y réfléchir. En fait, les bureaux où se trouvent les archives sont aujourd’hui utilisés autrement que ce à quoi ils servaient à l’époque. Je vois donc mal comment des signes du pouvoir déchu y seraient conservés. De plus, certains anciens bâtiments où sont encore aujourd’hui conservées des archives ne sont plus à proprement parler en usage. Par exemple, quand je suis allé à Gikomero, ce n’était plus le bureau ni de la commune, ni du district, ni du secteur. C’était un endroit totalement abandonné. Y a-t-il des gens qui s’y introduisent ? Qu’y font-ils ? Ces négligences expliquent peut-être que certains matériaux de l’époque aient disparu.

Par contre, je discutais récemment avec notre collègue Rémi Korman qui m’a dit avoir trouvé le buste du président Habyarimana dans les anciens bureaux de la préfecture de la ville de Kigali. Il s’agit bien là d’une trace de la culture matérielle. Moi aussi, au sein du ministère de la Culture, je suis tombé sur un document qui proposait de construire un monument de la révolution et un monument à la gloire de la Première République et de la Deuxième République. Ce projet architectural se voulait grandiose. Le document ne précise pas où ces monuments devaient être installés. Le projet avait été rédigé à la fin des années 1980, une époque qui a coïncidé avec le début de la guerre et la réouverture du multipartisme ce qui, j’imagine, a mis un terme à sa mise en œuvre.

Cela a été un peu évoqué tout à l’heure mais j’aimerais qu’on insiste davantage sur la question des langues dans ces archives administratives. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de documents en français, en kinyarwanda ? Est-ce que cela varie en fonction des échelles administratives, selon qu’il s’agit de documents émanant de la préfecture, de la commune, ou du secteur ?

Paul Rutayisire. Comme mes collègues l’ont dit, il y a des documents en kinyarwanda et en français mais plus on descend dans la pyramide administrative, plus c’est le kinyarwanda qui est utilisé. Pour les chercheurs qui sont bilingues comme nous, cela ne pose pas la moindre difficulté.

Philibert Gakwenzire. Comme vient de le dire Paul Rutayisire, au niveau de la commune, pratiquement toutes les archives sont en kinyarwanda. On peut y trouver parfois une ou deux lettres qui sont en français parce qu’elles ont été envoyées par un partenaire, etc. Le seul rapport que j’ai vu en français dans les archives communales concernait la planification quinquennale. Ce texte était élaboré en français sans doute parce que l’équipe communale était aidée par des experts du ministère de l’Administration locale et que le document était censé être diffusé à l’extérieur.

Au niveau de la préfecture de Kigali, devenue ensuite la préfecture de la ville de Kigali, j’ai trouvé quelques documents sur les mariages de Rwandaises avec des expatriés (des Belges, des Français, des Zaïrois). Tous ces documents étaient élaborés en français. Mais sinon, tout se trouve pratiquement en kinyarwanda. J’ai aussi trouvé une seule lettre en anglais qui avait été écrite par la paroisse protestante de Ndera qui proposait une aide à la commune de Rubungo. Là c’était en anglais parce que la langue de communication entre les deux parties ne pouvait passer que par l’anglais.

Charles Kabwete Mulinda. Les archives, comme mes collègues viennent de le dire, sont en majorité en kinyarwanda. Étant Rwandais, ce n’était pas une difficulté pour moi d’exploiter ces textes en kinyarwanda et de les traduire en anglais (comme moi j’ai écrit ma thèse en anglais) lorsque je les citais. Mais cela signifie que s’il ou elle ne connaît pas le kinyarwanda, le chercheur doit se faire assister par quelqu’un d’autre. Cela pose alors d’autres problèmes parce que l’assistant n’est pas toujours en mesure d’identifier les documents les plus pertinents. Il y a donc une difficulté méthodologique supplémentaire pour celui ou celle qui ne connaît pas le kinyarwanda.

Pourriez-vous dire un mot des émotions qu’on ressent en tant que chercheur en consultant ces archives et en accédant aux histoires de vie auxquelles elles donnent accès ? Pensez-vous ou non qu’il y a là une particularité de ces émotions du travail en archives dans le contexte du génocide, qui plus est, peut-être, lorsque vous travaillez sur des régions ou des communes qui ont parfois à voir avec des histoires personnelles et familiales ?

Philibert Gakwenzire. Je peux répondre à cette question avec un exemple qui m’a posé de grandes interrogations morales. Dans les archives, j’ai trouvé de nombreux documents liés aux démarches entreprises par ceux qui tentaient de trouver ne fût-ce qu’un document officiel d’appartenance à l’ethnie hutu. Cela m’a conduit dans ma thèse à montrer qu’il y avait une ethnie que tout le monde voulait vraiment fuir pour en adopter une autre. Pour décrire ces phénomènes, j’ai parlé d’une « ethnie centrifuge » et d’une « ethnie centripète ». Par exemple, j’ai trouvé le cas d’une famille qui a écrit au préfet pour résoudre son problème parce que le bourgmestre mettait du temps à répondre. Cela concernait quelqu’un qui venait du Bumbogo dans le nord de la préfecture de Kigali et qui s’était installé dans la commune de Bicumbi en face de ma région de recherche. Le bourgmestre avait fait des enquêtes et il avait conclu que l’intéressé ne pouvait qu’être un Tutsi parce que le bras de son oncle paternel avait, dans le passé, été coupé parce qu’il était tutsi. Pourtant, le requérant affirmait que dans des livrets de l’époque coloniale, certains des membres de sa famille avaient la mention Hutu. Mais les autorités ont décidé, de façon dirais-je cynique, de considérer que si l’oncle avait été pris pour cible, le neveu ne pouvait qu’être tutsi. J’ai trouvé cette histoire un peu difficile à admettre moralement.

Charles Kabwete Mulinda. C’est vrai que dans les archives, il y a des documents et des histoires qui suscitent des émotions. Moi, par exemple, j’ai rencontré le cas d’un homme qui était paysan et qui vivait à Kibayi. Il avait fui vers la Tanzanie dans les années 1980 puis était revenu au Rwanda. En octobre 1990, quand le FPR a attaqué le Rwanda, il y a eu des arrestations de Tutsi et même de Hutu qui étaient accusés d’être complices du FPR. Cet homme a été emprisonné dans le groupe des gens soupçonnés, ceux qu’on appelle en kinyarwanda ibyitso. Dans les archives j’ai trouvé un interrogatoire de cet homme, qui était un paysan ordinaire. On lui posait des questions à propos de son voyage en Tanzanie quelques années plus tôt et on lui demandait ce qu’il était allé faire à l’étranger. Il disait qu’il avait des membres de sa famille à qui il était allé rendre visite. Alors, on l’a gardé en prison pour plusieurs mois et ce n’est qu’en 1991 qu’il a été relâché. Puis en 1994, il a été tué. Dans les archives, j’ai retrouvé la lettre qui montrait les questions et les réponses de son interrogatoire. Ensuite, j’ai rencontré l’épouse de cet homme. Quand cette femme a mentionné le nom de cet homme, je me suis rappelé ce que j’avais lu dans les archives et je l’ai interrogée sur les circonstances de l’emprisonnement de son mari. Elle a relaté la même histoire. En confrontant les archives et les témoignages, on comprend donc le déroulement de ces moments de violences. Ce sont des choses qui peuvent susciter beaucoup d’émotions.

Paul Rutayisire. En lisant tous ces documents, on ressent des émotions, des réactions diverses. Il y a d’abord l’émerveillement des choses que l’on comprend : ça s’est passé comme ça ? Tel a dit ça ? Ensuite, quand même, il y a aussi de la colère. Moi par exemple, j’ai beaucoup plus travaillé sur la colonisation. Quand on voit la manière dont les populations locales ont été traitées, perçues, considérées, etc., ça suscite de la colère et même de la révolte. On se pose des questions : pourquoi telle mesure a été prise ? Pourquoi a-t-elle été justifiée de cette manière-là ? On s’aperçoit que les injustices ont été ouvertement légitimées par l’administration. Tout cela questionne. Il est aussi décourageant de voir que des gens supposément intelligents, en tout cas qui s’estimaient comme tels, ou encore des Rwandais passés par l’école, qui sont lettrés, considéraient comme tout à fait normales des choses qui aujourd’hui nous paraissent inadmissibles.

Philibert Gakwenzire. Charles a évoqué la question des ibyitso : ceux qui étaient considérés comme complices des attaquants du FPR dans les années 1990. Pour cette période, il y a une question importante que je me pose et qui concerne le soudain bouleversement de la société. Du jour au lendemain, certains ont été amenés à traiter leur voisin comme quelqu’un qui aurait une « connexion maligne », comme on le voit écrit dans certains documents. Lorsque j’ai cherché un titre à donner à la sous-partie de ma thèse où j’évoque ces questions, j’ai décidé d’y réfléchir en kinyarwanda. À partir de 1973, on ne parlait que de la paix, de l’unité nationale. J’ai alors intitulé cette sous-partie avec un dicton rwandais qui dit : « Ubumwe butariho bucibwa n’urutamyi » (l’unité qui n’en est pas une se coupe par une lamelle d’écorce de papyrus). Il s’agit pour moi de souligner combien cette unité et ce pacifisme étaient de façade, ce n’étaient que des slogans. Il y avait en réalité de nombreuses difficultés dans la société entre 1990 et 1994, à l’exemple de ces militaires qui désertaient et opprimaient la population. Or, au lieu de traiter une question réelle comme celle-ci, on se mobilisait autour de la question imaginaire des ibyitso. Ce type d’imaginaires racistes et anxiogènes avait vraiment une très grande force, de telle sorte qu’au lieu de voir les réalités sur le terrain, on perdait de l’énergie à résoudre des questions tout à fait fictives.

Nous avons évoqué jusqu’alors les archives locales conservées aujourd’hui dans les actuelles provinces et districts mais nous pourrions aussi dire un mot des archives nationales à Kigali. Quelle est la place de ces archives nationales dans l’écriture de l’histoire du génocide et plus généralement dans l’écriture de l’histoire du Rwanda ?

Philibert Gakwenzire. En fait, la dénomination « archives nationales » pose selon moi un problème car la majorité de ce que l’on pourrait appeler « archives nationales » se trouve encore dans les entités qui ont produit les documents. Les documents qui se trouvent actuellement au niveau des archives nationales n’y ont été déposés que dans les années 1980 et même, pour l’essentiel, que très récemment24. Il n’y a pas ce qu’on appelle en terme archivistique de versements : la plupart des documents se trouvent encore dans les ministères et dans les institutions qui les ont produits à partir des années 1960. En réalité, par rapport à l’ensemble des archives qui sont disponibles sur le territoire national, celles qui sont aux archives nationales sont infimes. La vraie question qui se pose est donc celle du regroupement de tous ces documents en un seul endroit.

Toutefois, aux archives nationales, il y a malgré tout des documents très intéressants, qui remontent même à l’époque coloniale et qui sont bien arrangés. À la différence de ce qu’on trouve au niveau local, il y a au moins du catalogage, du référencement. Il n’est donc pas très difficile d’identifier les documents utiles et, en plus, il y a du personnel qualifié pour nous assister. Mais quand on veut étudier un sujet très spécifique, on ne peut pas se contenter de cet endroit. Il y a des rapports et des correspondances qui peuvent suffire pour traiter de questions d’ordre général mais quand on veut aller vers des problématiques plus spécialisées, on est obligé de se battre pour aller ici et là, à travers tout le pays.

Paul Rutayisire. Philibert a dit néanmoins tout à l’heure qu’il avait été contacté pour faire l’inventaire des archives au niveau des districts. J’ajoute que l’emplacement actuel des archives nationales est un emplacement temporaire. On est actuellement en train de construire des bâtiments plus appropriés. Ça veut dire que les choses commencent à se mettre en place. Néanmoins, les archives nationales comportent effectivement beaucoup de lacunes, comme Philibert vient de le dire. C’est un peu épars et il est très difficile d’avoir une série complète, par exemple des rapports annuels de telle ou telle institution. Il y a des manques qu’on ne peut pas expliquer. Est-ce dû au pillage ? Au système de gestion actuel ? Je sais que ces dernières années, les archives nationales ont connu des problèmes financiers et organisationnels mais la restructuration institutionnelle va, je l’espère, pouvoir arranger tout ça. En tout cas, la volonté est là et elle se manifeste dans des initiatives en cours et à venir.

Et puis, je pense aussi qu’en ce qui concerne le génocide, il y a eu une sorte de dispersion des documents, entre ceux qui sont allés à la Commission nationale de lutte contre le génocide (CNLG), d’autres à Gisozi [au Genocide Archive of Rwanda]. Je ne sais pas comment la coordination ou la centralisation va s’opérer, mais il est nécessaire que cela se fasse en concertation avec les archives nationales. Car dans l’histoire nationale il y a malheureusement cette histoire du génocide.

Charles Kabwete Mulinda. J’ai aussi une expérience personnelle aux archives nationales. Quand j’y suis allé, je voulais consulter les documents de la période coloniale et de la période des deux Républiques, à l’époque de Grégoire Kayibanda et de Juvénal Habyarimana. Mais quand j’ai demandé les documents disponibles, je me suis aperçu qu’il y avait principalement des archives de la période coloniale. Pour les périodes de Kayibanda et Habyarimana, il y avait surtout des documents de recensement. Chaque fois que je demandais des documents, on me disait que ceux-ci n’étaient pas disponibles. Ainsi, alors que les archives de la période coloniale sont bien conservées et accessibles, avec un catalogue pour aider les chercheurs, celles des périodes plus récentes le sont beaucoup moins. Pour ces périodes, les archives nationales ne sont pas très utiles selon moi.

Comme l’a rapidement évoqué Paul Rutayisire, depuis quelques années sont élaborés divers projets de constitution de fond d’« archives du génocide », au mémorial de Gisozi ou à la CNLG. Pouvez-vous revenir sur ces projets, l’usage qu’on peut ou qu’on pourra faire de ces fonds, ainsi que leurs apports et leurs limites ?

Paul Rutayisire. Pour Gisozi, j’avais été sollicité pour contribuer à constituer ce fonds. J’ai même confié certains matériaux dont je disposais à l’équipe qui photographiait pour constituer des copies numériques. J’ai aussi vu qu’il y avait beaucoup de témoignages stockés. Néanmoins, je n’ai pas suivi la suite du processus et je ne saurai vous donner des informations sur l’accessibilité et l’utilisation de ces documents. Ces efforts consentis servent-ils réellement à la diffusion des documents et à les rendre accessibles au grand public ? Ça, je ne le sais pas.

Pour la CNLG, je sais qu’ils ont entamé un travail d’identification des documents en rapport immédiat avec le génocide ou à la préparation du génocide. J’ai vu cela par exemple pour l’ancienne commune Muhazi, dans l’Est : j’y suis allé et on m’a dit qu’un sac [d’archives] était parti, il avait été pris par les gens de la CNLG. Je me suis dit : d’accord, ils sont partis mais comme il n’y a pas d’inventaire, nous ne saurons jamais ce qui a été transféré là-bas et ce qui reste ici. Cela m’a profondément troublé. Je me dis que si on peut aller sélectionner et prendre des choses ici ou là, il sera très difficile ensuite de faire l’inventaire et de collecter. Et encore une fois, je ne sais pas quel est le taux d’utilisation de ce qui a été stocké à la CNLG. Les documents sont de quelle nature ? Combien ? Est-ce que ça a été classifié ? Ça, je ne sais pas.

Philibert Gakwenzire. Au sujet du travail d’archivage réalisé au centre mémorial de Gisozi, je sais que depuis des années ce centre a pour mission de numériser le plus possible de traces du génocide. On y trouve des témoignages oraux qui sont utilisables et qui m’ont d’ailleurs été utiles lorsque je faisais ma thèse. Il n’y a pas énormément de choses mais tout de même, il y a des témoignages qui peuvent servir à la recherche. À propos des documents écrits, l’ambition était de mettre les choses en ligne pour permettre aux chercheurs de pouvoir les consulter où qu’ils soient. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Actuellement, seuls des échantillons sont disponibles. Par exemple, je sais qu’il y a en ligne quelques numéros de journaux des années 1990, comme Kangura, mais les collections ne sont pas complètes. Il s’agit surtout des numéros les plus sensibles.

À propos des documents, des pages je dirais, qui ont été collectés par la CNLG dans les anciens bureaux de communes, je crois que cela pose un réel problème parce qu’un document d’archive est comme un objet d’archéologie : il doit d’abord être documenté et contextualisé par rapport à son ensemble avant d’être déplacé. Il y a tout un protocole qu’il faut d’abord bien observer avant qu’un document quitte le lieu qui l’a vu naître. À ma connaissance, toutes ces précautions n’ont pas été prises. Prendre une page dans son état original parmi tant d’autres, ce n’est pas forcément la bonne façon de faire. Je pense que ça causera des problèmes plus tard.

Nous pouvons dire un mot également des archives des procédures gacaca qui ont donné lieu à un patrimoine archivistique considérable. Que pouvez-vous nous dire de ces archives gacaca et de leur conservation ?

Philibert Gakwenzire. Pour étudier le génocide, il y a des périodes qui sont très bien pourvues en termes de documents écrits : il s’agit grosso modo de la période qui précède le déclenchement du génocide. Mais quand on arrive à l’époque des faits eux-mêmes, il y a une raréfaction des documents écrits. Quelques documents ont certes été trouvés par Alison Des Forges dans la province du Sud, à Butare notamment (Human Rights Watch et Fédération internationale des ligues des droits de l’homme 1930). Emmanuel Viret a aussi trouvé quelques documents pour la commune de Nyakabanda mais c’est vraiment très rare et ce n’est pas partout (Viret 2011). Par exemple, dans la commune de Gikomero sur laquelle j’ai travaillé, et qui a été très vite libérée par les militaires du FPR, je n’ai pas pu trouver un seul document datant de la période du génocide. Dès lors, on doit soit recourir à des témoignages, soit consulter les archives des gacaca qui disposent d’informations considérables. J’ai eu accès à ces archives en 2015. J’aimerais souligner que pour les historiens, il y a bien sûr là-bas les conclusions des juridictions gacaca mais aussi quelque chose de très important : les cahiers de collecte d’informations. Maison par maison, un travail a été fait pendant plusieurs d’années et avant les procès, permettant de restituer l’occupation de l’espace avant le génocide commis contre les Tutsi et le vide que celui-ci a par conséquent engendré. Dans ces cahiers, on retrouve aussi le travail de catégorisation des crimes liés au génocide : ceux qui y ont pris part, ceux qui ont participé à l’érection des barrières, etc. Ces informations sont vraiment très importantes pour le travail des historiens. Elles permettent non seulement de mieux connaître ce qu’a été le génocide mais aussi la gestion de l’espace, l’érection des barrières. Et ça c’est fondamental. De plus, on peut aisément trouver ce qu’on cherche car les cartons sont bien identifiés. Bien sûr, compte tenu de la façon dont les informations ont été notées, ce travail demande de la patience. Mais l’information est là. Nous devons donc faire le maximum pour conserver ces archives, qui sont indispensables pour connaître le déroulement des faits et pour étudier le génocide sous différents angles. Actuellement, il y a un travail de numérisation qui est en cours. Ce sont près de 60 millions de pages qu’il faut numériser !

Paul Rutayisire. Je suis d’accord avec Philibert : tout ce que les gacaca ont fait est très important et il faut bien sûr conserver ces archives. Néanmoins, connaissant certains dossiers, il ne faut pas non plus absolutiser tous les contenus qu’on y trouve. Nous savons par exemple qu’il y a eu des stratégies de distorsion des vérités historiques. C’est pourquoi il faut être très attentif : d’accord, connaître ce qui est là mais aussi le confronter à d’autres sources d’informations. Il est important à la fois de conserver les données des gacaca et d’être conscient qu’il faut les croiser avec d’autres données et d’autres témoignages. Et puis il y a aussi, nous le savons maintenant, de nouvelles versions qui sont données : celles qui sont délivrées par les anciens prisonniers revenus chez eux après avoir accompli leur peine et qui révisent leurs récits. Ça aussi, il faut être conscient que ça existe.

Vous l’avez déjà un peu évoqué, une question très importante au Rwanda aujourd’hui en ce qui concerne les archives est celle de leur numérisation. Il y a eu beaucoup de projets à ce sujet, aux archives nationales, pour les archives des gacaca également, comme vous venez de le mentionner. Que vous y ayez participé ou non, que pouvez-vous nous dire de ces politiques de numérisation et de ce qu’elles impliquent pour l’écriture de l’histoire du génocide, et plus généralement de l’histoire du Rwanda. Est-ce que ça change quelque chose, et si oui, de quelle manière ?

Charles Kabwete Mulinda. La numérisation des documents va nous aider à réaliser deux objectifs. D’abord, la numérisation va nous permettre de sauver des documents physiques dont les conditions de conservation ne sont pas toujours idéales. Ensuite, quand les documents seront numérisés, il sera plus facile d’y avoir accès. Il est plus facile en effet de conserver les documents électroniques du point de vue matériel, du point de vue de l’espace nécessaire. Mais nous devons toujours garder à l’esprit que ces documents numérisés doivent être utilisés, critiqués de la même manière que les autres documents. Le fait que ces documents soient numérisés ne les rend pas extraordinaires ou spéciaux : ça reste toujours des documents à analyser avec un regard critique.

Paul Rutayisire. Je partage l’avis de mes collègues. Si on se réfère à l’expérience du tribunal d’Arusha, l’accessibilité des documents et des procès nous permet de les utiliser, même si nous savons que tout n’est pas disponible. Partant de cette expérience, on peut dire que la numérisation va nous aider et contribuer à faire avancer la recherche.

On a beaucoup parlé ces derniers mois du rôle de la France au Rwanda. Pouvez-vous revenir sur ce qu’on peut trouver dans les différents centres d’archives ici au Rwanda et qui nous renseigne aussi sur cette implication française, d’un point de vue rwandais cette fois ? Bien sûr, il y a un sous-texte à ma question : est-il selon vous possible de travailler sur l’implication de la France au Rwanda sans se référer à ces archives rwandaises ?

Charles Kabwete Mulinda. Je n’ai pas trouvé de documents dans les archives sur le rôle de la France, peut-être parce que j’ai travaillé uniquement dans les archives locales. Cela exige que nous prenions au sérieux l’opportunité des archives actuellement ouvertes en France. Nous avons le devoir de les consulter. Au début de cette semaine [le 29 juin 2021], onze membres de la commission Duclert sont venus ici à Butare pour nous rendre visite. Ils ont rencontré les historiens, les chercheurs en droit et en psychologie et des étudiants et nous avons eu un échange fructueux. Ils nous ont informés qu’ils allaient créer quelque chose qui ressemble à un centre de recherche et ils ont promis de collaborer avec nous, alors on espère qu’on va avoir accès à ces archives françaises. Il faudra que nous négociions sur les possibilités de consulter ces archives. Et on peut espérer qu’on y trouvera des éléments nouveaux.

Philibert Gakwenzire. Personnellement, comme Charles, je n’ai pas trouvé d’archives au niveau local qui parlent de l’implication de la France. Je sais néanmoins qu’à partir de 1990, il y a eu des stations militaires françaises dans la région qui a été l’objet de ma thèse. Mais je n’ai rien trouvé à ce sujet dans les archives de la commune ou de la préfecture. Je pense qu’il faudrait aller voir au ministère de la Défense mais surtout au sein de la gendarmerie, parce qu’il y avait un service spécial qui aidait la gendarmerie et l’appareil judiciaire à la poursuite des délits. Plus généralement, on parle beaucoup aujourd’hui des archives françaises concernant le génocide des Tutsi. Elles sont vraiment utiles mais pas pour répondre à toutes les questions. Un fonds d’archives ne saurait se suffire à lui-même pour nous éclairer sur ce sujet. Comme pour tout autre sujet, il faut aller ici et là, confronter les informations. Nous reconnaissons l’importance des archives françaises mais il y en a aussi d’autres, au Rwanda ou ailleurs. Nous parlons de la France et du Rwanda mais il y a aussi des informations à chercher dans les organismes internationaux, à l’Onu, à Genève, un peu partout. Ces archives-là, il faut aussi les inclure.

Paul Rutayisire. Je viens de terminer la lecture du dernier livre de Linda Melvern (2020). Elle a beaucoup travaillé sur le négationnisme et les documents qu’elle cite, pour la plupart, viennent, comme Philibert vient de le dire, de l’Onu, des ambassades, des services secrets etc. Ces sources existent et sont importantes. Par contre, il y a aussi certains aspects qui ne peuvent être éclaircis que par des témoignages récoltés sur place, au Rwanda, y compris en ce qui concerne le rôle de la France. Le rapport Mucyo avait collecté certains témoignages impliquant les soldats français, par exemple dans les actes de viols ou dans le dossier de Bisesero. Je crois que c’est important de continuer ces investigations sur le rôle de la France sur le terrain.

Pour finir sur cette question des archives, avez-vous eu les uns et les autres l’occasion de travailler à partir d’archives personnelles ou familiales et si c’est le cas, que pouvez-vous nous en dire ? Quel usage peut-on en faire ? Quel est leur intérêt et leur apport spécifique ?

Paul Rutayisire. Je n’ai pas eu cette expérience mais j’ai constaté ces dernières années que beaucoup de personnes sont venues m’aborder pour me montrer leurs témoignages [écrits]. J’ai l’impression qu’il y a de plus en plus de personnes individuelles et de familles qui mettent par écrit leur histoire.

Philibert Gakwenzire. J’aimerais beaucoup travailler sur des archives familiales mais l’occasion ne s’est pas présentée. Néanmoins, en 1995 ou 1996 si je me rappelle bien, j’avais demandé à mon neveu de coucher par écrit son témoignage. À l’époque, c’était pour d’autres questions : je voulais l’aider sur le plan psychologique car je voyais qu’il se repliait sur lui-même. Mais finalement, dix ans plus tard, son témoignage m’a été utile pour mon travail de thèse.

Charles Kabwete Mulinda. Moi non plus, je n’ai pas eu accès à des archives familiales mais pendant mes enquêtes de thèse, j’ai écrit un chapitre d’ouvrage à propos des résistances au génocide (Kabwete 2008). Parmi les personnes que j’ai interviewées pour ce chapitre, il y en a une qui m’a donné son témoignage sous forme écrite. Mais c’était plus une interview à l’écrit, donc je ne peux pas dire que c’était un document d’archive. D’une manière générale, concernant les histoires familiales, on les trouve surtout dans les entretiens, pas vraiment sous forme écrite. Est-ce parce que notre culture relève de l’oralité et non de l’écrit ? Peut-être, c’est une question encore à explorer.

Nous avons là une parfaite transition pour la suite puisque tous les trois, de façon différente bien sûr, vous vous appuyez aussi pour travailler sur des collectes de témoignages, auprès de rescapés, auprès d’anciens responsables politiques, auprès d’habitants ordinaires si j’ose dire, auprès aussi de génocidaires. Pourriez-vous revenir sur vos expériences personnelles de collectes d’entretiens, sur les conditions dans lesquelles vous les avez réalisées, sur les usages que vous en faites ?

Philibert Gakwenzire. En fait, pendant ma thèse, je me suis appuyé davantage sur les documents écrits. Je considérais qu’étant concerné personnellement par le génocide, qui était l’objet de mon étude, j’aurais été confronté à des défis particuliers pour recueillir des témoignages oraux, notamment auprès des survivants ou des génocidaires. En plus, il faut souligner que je travaillais sur ma région natale. Par conséquent, dans mon travail, les témoignages sont plutôt là pour combler un vide ou pour compléter l’un ou l’autre aspect. Ils ne sont pas vraiment centraux, sauf peut-être pour certaines parties. Toutefois, cette approche que j’ai adoptée pour ma thèse n’enlève pas la valeur que j’accorde aux témoignages par ailleurs.

Charles Kabwete Mulinda. Dans mon cas, les interviews ont constitué au contraire la source clé, surtout pour les chapitres liés à la manière dont le génocide s’est déroulé. Sur ce point, les témoignages récoltés auprès des victimes étaient plus riches que ceux collectés auprès des génocidaires mais cela est surtout dû au contexte dans lequel je réalisais les interviews. En effet, j’ai collecté ces interviews en 2007, au moment où les procès gacaca avaient lieu. J’imagine que, par conséquent, les responsables du génocide me considéraient comme un agent de l’État, si bien que la version qu’ils me donnaient de leur responsabilité dans le génocide équivalait en fait à la version qu’ils avaient donnée dans le tribunal gacaca. J’étais donc conscient de la limite des informations recueillies auprès des responsables du génocide. En revanche, pour les rescapés, j’ai eu de riches informations. J’ajoute que les interviews ne m’ont pas aidé seulement à comprendre le déroulement du génocide mais m’ont aussi été utiles pour les périodes antérieures et saisir l’histoire des familles depuis les années 1960. Mon expérience est donc inverse à celle de Philibert. Pour moi les interviews étaient centrales et les archives complétaient les données des interviews. Quand on lit ma thèse, on le remarque aisément.

Paul Rutayisire. Il y a certains contextes, certains endroits, où les sources écrites ne sont pas disponibles. Il faut donc partir de ce que l’on a. Personnellement, ça a été un long apprentissage parce qu’au début de mes recherches j’étais beaucoup plus porté sur l’étude de l’écrit que des témoignages. Plus tard, avec de nouvelles problématiques, j’ai aussi appris à écrire l’histoire à partir des récits de vie et des témoignages, ce qui est tout à fait différent comme le suggère Charles. Sur ce sujet, je crois que ce sont des pratiques qu’il faut peut-être, en tant que chercheur, soi-même expérimenter. Ensuite, comment procéder ? Il y a un long apprentissage, en tout cas en ce qui me concerne, pour identifier les témoins potentiels, aller au-delà des clichés, mais aussi pour se défaire des influences qui peuvent conditionner le discours. Il faut aussi établir une relation de confiance, c’est fondamental. Et croiser les témoignages collectés. C’est très important parce que je me suis rendu compte qu’il y avait des récits standards qu’on pouvait entendre et des récits plus originaux. Il y a aussi des témoins, que ce soient des victimes ou des bourreaux, qui revisitent leur récit. C’est courant. Alors, les croiser est très important pour essayer d’établir les vérités ou déconstruire les stéréotypes. Au final, je trouve personnellement que c’est un processus, un apprentissage perpétuel.

Pour conclure, pouvez-vous nous dire quelques mots de la place de l’écriture de l’histoire et des enjeux de cette écriture de l’histoire dans le Rwanda d’aujourd’hui ?

Philibert Gakwenzire. L’histoire occupe une place importante pour notre société. D’une façon générale, on voit qu’il y a une demande sociale à tous les niveaux. À un niveau politique, l’histoire est envisagée comme une partie des solutions à nos problèmes. Dans la société aussi, les gens sont prêts à assumer leur histoire. Il y a une demande sociale réelle. Dans le champ académique également on observe un intérêt pour en discuter, sous forme de séminaires, de conférences ou de colloques. Par exemple, lorsque j’ai lancé une invitation à mes collègues pour les convier à l’échange d’aujourd’hui, j’ai pu constater l’enthousiasme avec lequel ils l’ont accueillie. J’en vois d’ailleurs un grand nombre parmi ceux qui sont en train de nous écouter. L’histoire occupe donc une place importante au sein de la société rwandaise, au sein de la jeunesse aussi qui souhaite connaître son passé, s’impliquer [dans ces débats].

Paul Rutayisire. Le premier élément que je souhaitais évoquer, Philibert l’a déjà dit, est que l’histoire est sollicitée dans notre société. Ça c’est une chose. Pour autant, quand on parle de la question de la place de l’histoire, je ne sais pas de quelle histoire il s’agit et cela me pose problème. Parce que le discours historien que nous tenons ici n’est pas nécessairement celui qui est attendu. Il y a chez nous un terme générique : amateka. Tout est là-dedans : les récits, les proverbes, il y a tout. Quand un Rwandais te dit « njye kwumva amateka » (Je viens écouter l’histoire), il ne s’attend pas nécessairement à écouter un discours académique. Il s’attend à autre chose et de préférence à une histoire mythologisée qui pousse aux rêves plus qu’aux approches critiques. Personnellement, c’est à cette problématique que je fais face actuellement.

Par ailleurs, Charles et Philibert savent bien que je reviens souvent là-dessus, je ne vois pas d’historiens pour l’avenir, pas beaucoup en tout cas. Parce qu’en termes de formation, nous avons été bloqués durant ces dix dernières années de telle manière que nous, qui sommes presque à la fin de notre carrière, nous n’avons pas préparé la relève. C’est un regret mais j’espère que les quelques jeunes qui m’écoutent sauront prendre le relais.

Charles Kabwete Mulinda. Mes deux collègues ont déjà évoqué l’essentiel et je vais seulement ajouter un petit élément en relation avec ce que Paul Rutayisire vient de dire. Ici, quand on parle de l’histoire, quand on se réfère à l’histoire dans notre société, celle-ci est toujours liée à d’autres éléments de la culture rwandaise : l’héritage, les valeurs, les traditions orales et même la littérature orale. Si on prend tout cela en compte, effectivement, la société donne beaucoup de valeur à l’histoire. Mais comment cette histoire est-elle gérée ? Et comment est-elle préservée ? Nous n’avons pas encore atteint le niveau que nous souhaiterions. Nous n’avons pas beaucoup d’historiens et ces historiens n’écrivent pas autant qu’ils le souhaitent. Même s’ils écrivent, ils ne peuvent couvrir tous les sujets. Enfin, les étudiants en histoire qui ont pu compléter leur doctorat ne reviennent pas au Rwanda pour la plupart. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’avenir. On souhaiterait bien plus d’investissements dans le domaine académique pour former davantage d’historiens.

Ma dernière question concerne la place accordée aux historiens rwandais dans le champ académique international aujourd’hui. Quel regard portez-vous, à la lumière de vos expériences respectives, sur la place qui est faite aux historiens rwandais et aux productions historiques rwandaises dans ce champ académique international ?

Philibert Gakwenzire. La place qu’occupent les historiens rwandais sur le plan international est en rapport avec leur nombre limité. Ceux qui existent, ils sont vraiment connus un peu partout. Le fait que nous soyons en train de mener cet entretien le prouve. Mais cela ne concerne pas tous les angles de réflexion sur l’histoire du Rwanda. Il y a d’autres sujets qu’on aimerait bien aborder mais on ne voit pas qui peut le faire. Vous le savez aussi bien que moi, dans la plupart des universités importantes, il y a des centres de recherche, des laboratoires, etc. C’est ça en fait le problème qui se pose de notre côté : de tels laboratoires n’existent pas chez nous et il est difficile de trouver des pairs avec lesquels dialoguer. Voilà un des problèmes majeurs que nous vivons. Mais sinon, les historiens rwandais d’aujourd’hui sont des historiens de qualité qui essaient de contribuer à la visibilité de leurs institutions, et font tout leur possible pour que les choses bougent. Mais combien sont-ils ? Et quels seront les historiens des futures générations ?

Charles Kabwete Mulinda. Je pense que c’est plutôt à vous de répondre à cette question. Comme Philibert l’a dit, les historiens rwandais sont connectés au niveau international, nous avons beaucoup de travaux que nous effectuons avec d’autres chercheurs, que ce soit en Afrique et ailleurs, mais l’impact n’est pas aussi grand que nous le souhaiterions.

Paul Rutayisire. Premièrement, je pense que les historiens rwandais sont très peu nombreux, presque inexistants. Notre écho est fonction de notre nombre, comme Philibert l’a dit. Deuxièmement, je constate que certains de nos écrits sont cités, utilisés, critiqués. Ça c’est le côté positif. Mais ce qui m’a toujours un peu scandalisé, c’est qu’au niveau local, nous avons beaucoup d’écrivains qui produisent des choses très intéressantes. Lorsque nos étudiants vont à l’extérieur, ils citent ces écrits mais ceux-ci ne sont pas considérés comme des références faisant autorité. C’est un aspect qui pourrait être corrigé, peut-être par une fréquentation plus soutenue avec les autres chercheurs. Troisièmement, j’ai toujours peur de tomber dans un format imposé de l’extérieur par ce que nous appelons « les collaborations scientifiques ». Quelqu’un dit : « J’ai un projet, est-ce que tu veux y participer et que nous y allions ensemble ? » Je crois que c’est un danger car les contributions locales sont diluées dans des contributions beaucoup plus générales qui attirent plus d’attention.

Jean Moliere Source:

Écrire l’histoire du génocide des Tutsi au Rwanda à partir de sources locales

Entretien avec Paul Rutayisire, Charles Kabwete Mulinda et Philibert Gakwenzire

Pour initier cette collaboration, la RHCA a publié le 8 novembre 2021 un dossier spécial (« Au-delà du rapport Duclert. Décentrer l’histoire du génocide des Tutsi du Rwanda »), comportant les articles suivant :

- Desrosiers, Marie-Eve. 2021. « Le rapport Duclert et le filtre des lendemains génocidaires ». https://doi.org/10.51185/journals/rhca.2021.e577.

- Diop, Boubacar Boris. 2021. « Le Rwanda, une obsession française ». https://doi.org/10.51185/journals/rhca.2021.e581.

- Evrard, Camille, Muriel Gomez-Perez, Martin Mourre, Florent Piton, Nathaniel Powell, et Romain Tiquet. 2021. « Au-delà du rapport Duclert : Décentrer l’histoire du génocide des Tutsi du Rwanda ». https://doi.org/10.51185/journals/rhca.2021.e576.

- Piton, Florent. 2021. « Identifier, haïr, exterminer : Questions de recherche autour du génocide des Tutsi du Rwanda ». https://doi.org/10.51185/journals/rhca.2021.e582.

- Rovetta, Ornella. 2021. « Écrire l’histoire en commission : La justice pénale internationale à la lumière des archives françaises ». https://doi.org/10.51185/journals/rhca.2021.e578.

- Sinalo, Caroline Williamson. 2021. « Un génocide dé-genré ? Une analyse sexospécifique du rapport Duclert ». https://doi.org/10.51185/journals/rhca.2021.e579.

- Smith, Étienne. 2021. « Des mémoires “irréconciliables” du Rwanda au sein de l’armée française ? Le rapport Duclert et les multiples voix de “la grande muette” ». https://doi.org/10.51185/journals/rhca.2021.e580.