Carthagène des Indes, Colombie, 1599. Dans la moiteur de la nuit caribéenne, Benkos Biohó, le guerrier déchu, l’esclave révolté, prend la fuite. A la tête d’une trentaine d’hommes, il suit les méandres du fleuve Magdalena puis disparaît dans les marais environnants. Il se sait suivi : dans un défilé rocheux, il poste ses hommes en embuscade et attend les troupes du capitaine Juan Gómez. Celui-ci ne tarde pas. Les espagnols passent au grand galop, en toute confiance, persuadés de bientôt tailler en pièces des fuyards sans défense … Mais les hommes de Benkos, depuis l’époque où ils vivaient libres sur les îles Bijagós de Guinée-Bissau, sont des combattants, ils sont partis armés et connaissent l’avantage que procure la surprise sur un ennemi arrogant. L’expédition punitive est massacrée ; les esclavagistes, prévenus de ce qui les attend.

Benkos continue sa route. Dans les monts de María, un enchevêtrement de collines hirsutes et labyrinthiques, il pose les fondations d’un camp fortifié qu’il entoure de palissades : c’est le premier des palenques, ces villes rebelles fondées par des esclaves qui s’affranchirent eux-mêmes. Benkos y recrée l’organisation sociale de son île natale, avec ses croyances, ses musiques, ses réseaux de solidarité … Son but : libérer tous les esclaves de la côte, puis s’emparer de Carthagène et de ses bateaux pour rentrer en Afrique. Dans les années qui suivent, malgré plusieurs revers militaires, le camp des insurgés s’agrandit, les palenques se multiplient au rythme des raids de libération, Benkos l’insaisissable est bientôt maître de toute la région. En 1605, pour ramener l’ordre, le vice-roi d’Espagne se voit contraint de proposer un traité de paix aux rebelles. Benkos avait quitté Carthagène courbé, chaînes aux poignets, à moitié nu ; c’est en roi libre et fier qu’il y revient pour signer le traité. Sa puissance militaire et l’exemple qu’il représente inquiètent jusqu’aux plus hautes instances de l’empire espagnol : dans les plantations, au cours des veillées, un vent de révolte souffle, on murmure qu’un paradis noir est né dans l’arrière-pays caribéen. En 1619, le nouveau gouverneur fait capturer et pendre Benkos en place publique. Il a tué l’homme, mais pas son héritage : les palenques résistent aux armées et aux siècles, jusqu’à aujourd’hui, petits bouts d’Afrique au cœur de l’Amérique, premiers villages libres du nouveau continent.

Cimarrones : c’est par ce mot, qui désigne à l’origine les animaux domestiques retournés à l’état sauvage, que les négriers appellent les esclaves en fuite. Ces rébellions, loin de se cantonner au nord de l’actuelle Colombie, ont eu lieu sur l’ensemble du continent. Dès le XVIème siècle, aux Antilles, au Brésil, sur le plateau des Guyanes, au Mexique et en Amérique centrale, des esclaves brisent leurs chaînes, quittent leurs plantations, vont chercher la liberté dans les lieux les plus inaccessibles avec la mort aux trousses. Sur les cimes des montagnes ou dans le secret des jungles, ils fondent des communautés ; on les appelle palenques dans le monde hispanique, quilombos chez les lusophones. Dans ces villes nouvelles où se mélangent les bantous, les yorubas, les mandingues et autres peuples du Golfe de Guinée, croyances et pratiques sociales se rencontrent, de nouvelles cultures émergent. Au sein de celles-ci, la musique tient une place prépondérante. Des styles métissés apparaissent : partons à leur découverte, dans le village colombien de San Basilio d’abord, puis sur les fleuves de Guyane, et enfin dans le nordeste brésilien.

San Basilio de Palenque : les héritiers de Benkos

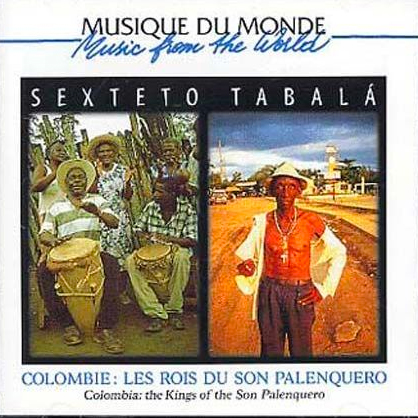

Des nombreux palenques fondés depuis le XVIIème siècle, celui qui est resté le plus farouchement attaché à ses traditions est San Basilio. Dans ce petit village coincé entre la montagne et les marécages, écrasé de soleil, aux toits de tôle ou confectionnés en feuilles de canne à sucre séchées, la vie est rythmée par des cérémonies et des danses dont l’origine est à chercher de l’autre côté de l’Atlantique ; jusqu’à la langue qu’on y parle, le palenquero, un créole mélangeant espagnol et bantou. Sur la place principale, une statue représente Benkos, des chaînes brisées encore attachées aux poignets, tendant la main vers le ciel … La musique qu’on y joue, le son palenquero, est le fruit d’un métissage tardif : dans les années 1920, les entreprises sucrières de la région font appel à des ingénieurs cubains, qui amènent dans leurs valises le son, la musique des campagnes de leur île. Les ouvriers de San Basilio s’enthousiasment pour ces rythmes nouveaux, en reprennent la structure ainsi que certains instruments, comme la marímbula, la clave ou le güiro,qui côtoient désormais les tambours afro-colombiens. Les instruments à cordes qui foisonnent dans la musique cubaine sont, eux, laissés de côté : « nous n’avons besoin ni de guitares ni de trompettes », nous explique Rafael Cassiani, le meneur du groupe Sexteto Tabalá, « seulement de percussions et de voix ; de la musique pure pour des gens durs ! ».

Dans cette musique qui délaisse les instruments mélodiques pour se concentrer sur les superpositions percussives, la répétition des motifs rythmiques fait écho au jeu de questions-réponses sans fin entre le soliste et le chœur. Le temps ne compte plus, s’étire, s’envole : on va jusqu’à la transe et jusqu’à l’épuisement. La virtuosité des joueurs de tambours est scrutée de tous. On les juge sur leur capacité à reproduire les rythmes hérités des bantous, et à improviser par-dessus ; certaines familles de musiciens sont de véritables dynasties, révérées dans tout le village et au-delà, comme les Batata de la famille Salgado dont l’habileté au tambour est légendaire. Les paroles évoquent les difficultés de la vie d’ouvrier ou de paysan dans le nord colombien, les légendes locales, les amours déçus, la maladie. Ici, les cérémonies funéraires s’appellent « baile de muerte », la danse de la mort : les enterrements sont aussi des fêtes. « Impossible de faire un enterrement sans inviter un groupe ! » nous confie Rafael. La musique n’accompagne pas seulement les défunts, elle rythme aussi la vie quotidienne : un autre style du coin, les versos del Negro, sont une sorte de journal chanté dans lequel le soliste improvise sur les dernières nouvelles et ragots du village. Les rondas, elles, sont des chants de travail qui évoquent des détails légers de la vie campagnarde, pour se distraire pendant les travaux du jour. On l’a compris, la musique est omniprésente dans le palenque. Cayetano Blanco, musicien du village, nous le résume : « Mon seul souhait ? Qu’on m’enterre avec mon tambour ! »

En Guyane, dans les pirogues des Bushinengué

A 2500 kilomètres de là, sur le Maroni, fleuve-frontière entre la Guyane française et le Suriname, les descendants de cimarrones sont nombreux. Ici, on les appelle Bushinengué, les « noirs des forêts » : arrivés au Suriname au XVIIème siècle pour travailler dans les plantations, ils initient très tôt de grands mouvements de fuite vers l’est et les profondeurs de la forêt amazonienne. C’est là qu’ils établissent leurs communautés, au milieu de la jungle la plus inhospitalière du monde, mais aussi et surtout la plus impénétrable ; à l’abri des poursuites, ils établissent leurs campements sur les rives des fleuves qui veinent la forêt. Les contacts avec les indigènes, d’abord belliqueux, se pacifient, tournent à l’entraide quand ils se découvrent un oppresseur commun. De cette rencontre, les Bushinengué tirent une grande connaissance de leur milieu d’adoption. Ils deviennent des navigateurs hors pair, et beaucoup travaillent comme piroguiers et guides, pour les chercheurs d’or et baroudeurs de tous poils qui souhaitent s’aventurer dans la forêt. Le mot Bushinengué recouvre en réalité plusieurs ethnies : du fait de leur période d’esclavage relativement courte, les rebelles ont peu subi l’acculturation, leurs traditions sont restées intactes durant la captivité. C’est donc tout naturellement que, leur liberté reprise, ils se réorganisent en fonction de leur origine, et recréent dans un monde nouveau les alliances et inimitiés qu’ils avaient nouées dans le Golfe de Guinée. Ils vont parfois jusqu’à la guerre : chassés par les autres groupes, l’ethnie Akulu doit quitter la frontière. Ils vivent aujourd’hui dans la région de Maripasoula.

Ici, la musique se décline en une grande variété de styles, qui correspondent tous à une circonstance particulière. Elle accompagne le quotidien, régule les relations entre humains comme celle avec les ancêtres, les animaux, les esprits élémentaires : les fon ken sont des chansons de travail rythmées par le choc du pilon contre le mortier ; les obia kumanti, des chants cérémoniels dédiés aux esprits du feu ; les mato, des récits humoristiques improvisés autour de légendes locales … Entre 2004 et 2011, l’universitaire Apollinaire Anakesa a voyagé en territoire bushinengué pour enregistrer ces musiques. Le résultat est un superbe tour d’horizon de mélodies jusque là enfouies sous la canopée, dont voici un Aleké, musique de fête qui se danse en couple :

Les Quilombos du Brésil : mémoires rebelles

Comme en Guyane, c’est au plus profond de la jungle que les cimarrones brésiliens ont trouvé refuge. Dès le XVIIème siècle, ils s’échappent en groupe et s’effacent dans l’enfer vert pour y fonder des quilombos, du mot bantou qui signifie « cachette ». Au gré des rencontres avec les indigènes, des interventions militaires des gouvernements, de la pénétration progressive du monde extérieur dans tous les recoins de l’Amazonie grâce à la technologie, l’identité des quilombos se transforme, se replie parfois sur elle-même, s’hybride souvent. La jungle, territoire changeant par excellence, a servi de creuset à ces mutations. Un mot sur le métissage : l’arrivée des esclaves en Amérique a partout été féconde sur le plan musical ; c’est à elle, aux instruments et aux rythmes importés d’Afrique, que l’on doit l’existence de la cumbia colombienne, du son cubain, et de bien d’autres styles. Mais nulle part ces mélanges n’ont été aussi explosifs qu’au Brésil : le pays-continent a connu un feu d’artifice de styles nouveaux, issus des rencontres des musiques africaines, européennes et indigènes. Dans la jungle, les percussions des quilombos ont été récupérées par tout le monde. On les retrouve aujourd’hui dans le carimbo, style caractéristique de la région de Belém : Mestre Verequete, le « roi du carimbo », nous en fait la démonstration.

Après des siècles de luttes, les communautés quilombolas, descendantes des quilombos, ont été officiellement reconnues en 2004. La culture quilombola, quant à elle, est toujours bien vivante et continue de se réinventer, dans ses confins d’origine mais aussi dans les villes, à travers des expressions culturelles telles que le jongo. Cette vivacité des quilombos peut s’expliquer par leur réussite à fédérer, à frapper les mémoires et les imaginaires par de superbes exemples ; le plus précieux d’entre eux est certainement celui du quilombo dos Palmares.

En 1605, alors que de l’autre côté du continent Benkos Biohó signe le traité de paix avec la couronne espagnole, des esclaves travaillant dans les plantations du nord-est brésilien s’enfuient dans les montagnes. Ils y fondent le quilombo dos Palmares, ou Nouvel Angola, et en font une terre promise pour tous les rejetés : les esclaves en fuite, toujours plus nombreux, viennent grossir ses rangs, ainsi que des tribus indigènes opprimées par les colons, et même des paysans blancs sans terre. La « cachette » commence à beaucoup faire parler d’elle, les portugais ourdissent leurs plans pour l’éradiquer : le conflit se prépare, les feux s’allument sur les terres sèches du nordeste.

Les premières expéditions portugaises, mal préparées à cet environnement hostile, sont balayées par les rebelles : ces derniers compensent leur manque d’expérience et d’équipement par leur connaissance du terrain, frappent l’ennemi de partout à la fois en restant invisible, font tomber à l’usure les armées qu’on leur envoie. Pour chaque défaite subie, les esclavagistes redoublent d’efforts, et pourtant le quilombo résiste, traverse les décennies en rayonnant, attirant toujours plus d’insoumis. En 1680, c’est le légendaire chef de guerre Zumbi, symbole de la résistance des afro-brésiliens, qui prend les rênes de l’insurrection. Le quilombo finit par tomber aux mains des portugais en 1694 ; l’année suivante, Zumbi, traqué par les soldats, meurt au combat dans les montagnes voisines. Palmares a disparu ; et pourtant il est présent pour toujours dans les chants, dans les contes, dans les esprits de ceux qui se battent pour la liberté.

Entre mille autres hommages, le cinéaste Cacá Diegues consacre en 1984 un film à l’histoire de Palmares, et fait appel pour la bande-son à Gilberto Gil, qui lui rend une copie parfaite. Laissons le mot de la fin à ce grand monsieur :

Il a existé / Un eldorado noir au Brésil / Il a existé / Et le soleil de la liberté rayonnait / Le Quilombo, sur lequel nous avons versé les eaux de tous nos pleurs / Le Quilombo, où tous étaient amoureux et où tous luttaient / Le Quilombo, que nous désirons tous tellement aujourd’hui.

« Encore un trésor sauvé in extrémis de l’oubli » Libération Palenque de San Basilio, village colombien de noirs rebelles à qui le Roi d’Espagne, ne pouvant les mater, accorda l’indépendance en 1713, vécut dans les années 20 l’union du « son » cubain et des mélodies populaires colombiennes (cumbia, bullerengue et chalupa). Le Sexteto Tabala, créé dans les années 30, héritier du Sexteto Habanero de Palenque, lui-même très influencé par les chansons cubaines, est une véritable légende de la musique paysanne afro-colombienne. Chants de travail ou d’enterrement, histoires de dames enchanteresses, airs sensuels, rythmes lancinants: mélomanes du monde entier, esclaves du « son », ouvrez grand vos oreilles, le Sexteto Tabala vous offre sa deuxième production musicale, avec le son africain des origines.

Créé à Paris en 1987, Buda Musique est un label de référence pour les musiques traditionnelles du monde entier. Son catalogue de plus de 500 disques réunit collectages ethnomusicologiques, mais aussi rééditions et production de musiciens plus « pop », toujours reliés à une histoire et une tradition musicale.

HISTOIRE

Le zen est une des branches du bouddhisme. Mais le nez – comme dans « avoir du nez » – est une des qualités de Buda. Le label Buda Musique, créé à Paris en 1987, et devenu une archive mondiale de référence pour les musiques traditionnelles, puis un passionnant producteur de musiques du monde en général. Co-fondateur de Buda, Gilles Fruchaux s’est d’abord occupé du côté technique et administratif du label, avant d’en prendre rapidement la direction artistique. Il aime passionnément les musiques du monde, et décide d’y dévouer son label. Gilles Fruchaux fait confiance à son goût et aux aventuriers du son qui, au bout du monde ou au fond de la Bretagne, enregistrent des musiques traditionnelles.

Très vite, Buda prend de l’ampleur. Le label surfe sur l’apparition puis l’explosion d’un nouveau support qui remplace le disque vinyle : le CD. Compilations et productions, le catalogue s’étoffe. Tout en gardant son cap éditorial exigeant, Buda connait quelques beaux succès commerciaux. Parce qu’il avait du nez, Gilles Fruchaux sort en vinyle, grâce à José Da Silva, les deux premiers albums de Césaria Evora, avant que la chanteuse ne devienne une star. Puis il produit le premier album de l’Ensemble National des percussions de Guinée, pile au moment où le djembé devient l’instrument préféré des jeunes. Et peu après, il produit le premier disque de capoeira, alors que cet art martial déferle sur la France – et c’est le disque Buda qui tourne alors dans toutes les écoles de capoeira. Il travaille aussi avec Ray Lema. Et puis, au milieu des années 1990, Gilles Fruchaux lance avec Francis Falceto la série Ethiopiques. Le quatrième volume est repéré par Jim Jarmusch, qui utilise trois morceaux de Mulatu Astatké dans son film Broken Flowers en 2005. Le succès est énorme. A ce jour, Buda aura vendu 250 000 exemplaires des disques Ethiopiques, par ailleurs viviers à samples pour Nas & Damian Marley, K’naan, Madlib…

Mais à la même époque, le marché du CD s’écroule, des distributeurs font faillite, des magasins de disques ferment. Unique employé à la barre de Buda, Gilles Fruchaux résiste à la crise en signant des musiciens d’ici et d’ailleurs « qui tournent », ont un public fidèle et vendent des disques après les concerts (Les Yeux Noirs, Yom, Françoise Atlan, 17 Hippies…). Ainsi, Buda a documenté le monde en musique, et traversé toutes les tempêtes d’une industrie du disque en mutation permanente depuis plus de 30 ans. Depuis sa création, Buda a commercialisé environ un million d’albums. Peu de labels dans le monde peuvent revendiquer un catalogue de plus de 500 références aussi riche, pointu et complet dans le domaine des musiques traditionnelles, et affiliées, avec des collections consacrées à l’Ethiopie, à Zanzibar, à la Sibérie et bien d’autres. Une des derniers projets de la collection « Musiques du monde » est consacré à la communauté des Bushinengé (les descendants d’esclaves marrons de Guyane), et Buda est le seul label au monde à proposer des enregistrements de cette musique.

Source: Tropicalités