Sur le papier, les indicateurs macroéconomiques sont flatteurs pour le président Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat le 25 octobre. Mais l’expérience des Ivoiriens, qui subissent une précarité et des inégalités massives, contredit le discours d’autosatisfaction du pouvoir.

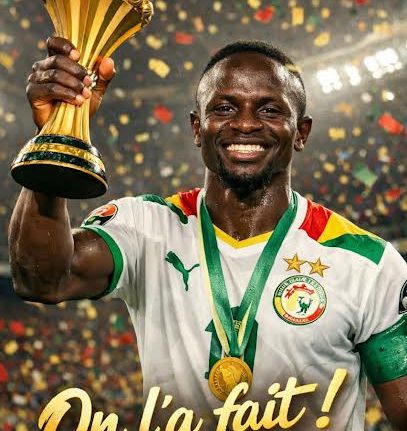

Abidjan (Côte d’Ivoire).- Surgie de la terre rouge, la cathédrale de béton aux innombrables colonnes vibre comme une promesse, celle d’une Côte d’Ivoire puissante et prospère. C’est d’ailleurs dans ce stade, qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara, que la sélection nationale a soulevé la Coupe d’Afrique des nations de football en janvier 2024, offrant au pays un triomphe à la mesure de ses ambitions. L’infrastructure se dresse désormais en emblème d’une nation

qui rêve de rayonner bien au–delà des frontières du continent. À quelques centaines de mètres seulement, le contraste est saisissant. La commune populaire

d’Anyama, située dans le district d’Abidjan, la capitale économique du pays, s’étend dans une poussière ocre, traversée de fils électriques et de ruelles improvisées. Ici, les maisons de fortune côtoient les chantiers inachevés et la terre nue semble encore porter la trace du labeur des ouvriers.

Attablé dans un petit restaurant, Ibrahim*, silhouette de héron cendré, discute avec des amis. Par deux fois, le trentenaire a quitté son pays natal. D’abord pour un passage bref et peu concluant par le Maroc, puis pour tenter sa chance en Russie en 2017. Il y a poursuivi des études pendant dix–huit mois, puis enchaîné les petits boulots. Quatre ans plus tard, il a décidé de rentrer. « J’ai pris cette décision car l’État encourageait le retour de la diaspora, affirmant qu’il y avait des opportunités de travail », explique–t–il.

la commune d’Adjamé, à Abidjan,

Cette promesse de prospérité n’est pas sans fondement. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Alassane

Dramane Ouattara, dit «< ADO », en 2011 – avec le soutien de l’armée française –, la Côte d’Ivoire s’est imposée comme la locomotive économique de

l’Afrique de l’Ouest. Porté par une politique d’investissements publics soutenue et la montée en

puissance du secteur privé, le pays s’est lancé dans un vaste chantier de modernisation : rénovation du réseau routier, infrastructures nouvelles, électrification généralisée d’ici la fin de l’année…

Sur le papier, les résultats sont probants. En moins de quinze ans, le PIB a presque triplé, passant de 18 111 milliards de francs CFA (27,6 milliards d’euros) en 2011 à 57 770 milliards (87 milliards d’euros) en 2025. La croissance demeure robuste (supérieure à 6% par an depuis 2012, sauf en 2018 et en 2020, année de la pandémie), ce qui a contribué à la diminution du taux d’endettement du pays (57,7 %

du PIB, contre 69 % en 2011).

Des indicateurs économiques trompeurs

Le pouvoir met en avant ces chiffres, à l’approche de l’élection présidentielle du 25 octobre, lors de laquelle Alassane Ouattara brigue un quatrième mandat controversé. « Au regard de la situation dans laquelle se trouvait le pays à notre arrivée au pouvoir, notre bilan est bon », estime auprès de Mediapart Amadou Coulibaly, porte–parole du gouvernement.

Pourtant, quand Ibrahim est revenu à Abidjan, cela a été la douche froide. « Je pensais monter une société de transport ou trouver un emploi stable, mais je me suis vite rendu compte que les difficultés étaient toujours les mêmes, souffle–t–il. L’accès au financement demeure compliqué et le marché de l’emploi reste bouché. J’ai compris que les routes, les infrastructures, ce n’était que du maquillage. » Las, il se dirige vers une plateforme de chauffeurs VTC, Yango, très implantée en Côte d’Ivoire.

J’ai fait des stages dans de grosses entreprises publiques et privées. Mais si tu n’as pas de contacts, c’est

très difficile de trouver un job. » Charles*, barman, diplômé en comptabilité

<«<La forte croissance économique de la Côte d’Ivoire ces dernières années n’a pas été suffisamment inclusive, résume Yao Séraphin Prao, maître de

conférences en économie à l’université Alassane- Ouattara de Bouaké. Les inégalités persistent. » La structure même de l’économie est pointée du doigt:

5% des entreprises, notamment de grosses multinationales étrangères, fournissent 80 % de la richesse produite, selon l’agence de notation

Bloomfield Investment. Un chiffre que conteste le gouvernement.

Il reste dans tous les cas difficile, pour une part importante de la population, d’accéder à l’emploi. Si le taux de chômage tourne officiellement autour de 2 %, celui du non–emploi (proportion de chômeurs et de chômeuses auxquel·les on ajoute les personnes inactives parmi une population en âge de travailler) grimpe à plus de 40 %. Les jeunes diplômées sont particulièrement touché–es par ces difficultés d’accès au marché du travail.

Absence de protection sociale

Originaire de la commune populaire de Yopougon, Charles* est barman depuis maintenant cinq ans. Avec un BTS comptabilité obtenu en 2020, le jeune

homme espérait donner un tout autre tournant à sa carrière. « J’ai fait des stages dans de grosses entreprises publiques et privées, se rappelle–t–il. Mais en Côte d’Ivoire, si tu n’as pas de contacts, c’est très difficile de trouver un job. C’est un circuit fermé qui profite toujours aux mêmes. >>

Le jeune homme au visage poupin perçoit 200 000 francs CFA (305 euros) par mois. Un revenu modeste, mais il se dit reconnaissant d’être déclaré, un

privilège rare dans le pays. « En 2025, le secteur informel reste un pilier de l’économie ivoirienne, représentant plus de la moitié du PIB et 70 à 90 % des emplois », souligne l’économiste Yao Séraphin Prao. En clair, la grande majorité des Ivoirien–nes travaillent sans protection sociale ni sécurité de l’emploi.

Avec un coût de la vie élevé par rapport à celui d’autres pays africains, près de 70 % de la population se trouve en situation de précarité.

Hugo*, 25 ans, entre dans cette case. Depuis qu’il a quitté l’école en terminale, il enchaîne les petits boulots non déclarés. « Livreur, serveur, barman, puis périodes de vide… », énumère–t–il. Il occupe désormais un poste d’agent commercial pour 150 000 francs CFA par mois (228 euros). « J’aimerais

partir de la maison familiale, confie–t–il. Mais un studio coûte au moins 70 000 francs. Si on ajoute le transport et la nourriture, je ne vois pas comment je peux m’en sortir. »>

Les indicateurs sociaux témoignent des difficultés persistantes de la population. Le taux de pauvreté est certes passé de 55,4 % en 2011 à 37,5 % en 2021, selon l’Agence nationale de la statistique (Ansat). Mais l’État ivoirien retient un seuil relativement bas,

définissant comme pauvres les personnes vivant avec moins de 30 797 francs CFA par mois (environ 45 euros). Avec un coût de la vie élevé par rapport à

celui d’autres pays africains, près de 70 % de la population se trouve en situation de précarité, calcule de son côté l’agence de notation

Bloomfield Investment.

La Côte d’Ivoire se prépare à la réélection

d’Alassane Ouattara

Et avec près de 80 % de l’activité concentrée à Abidjan, les zones rurales demeurent particulièrement touchées par la pauvreté. << La ruralité a été la grande oubliée des politiques de développement », confirme Yao Prao. À Singrobo, un village situé à 140 kilomètres au nord–ouest de la capitale économique, Alima* cultive la terre pour faire vivre sa famille, qu’elle élève seule. Mais ses maigres récoltes ne suffisent pas à subvenir à leurs

<< Ma fille de 15 ans, qui a elle–même un petit garçon de quelques mois, a dû quitter l’école pour m’aider dans les champs », dit–elle. besoins.

Si le gouvernement a mis en place un programme de filets sociaux, celui–ci reste largement insuffisant. À défaut, de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes développent des « stratégies de débrouille », observe Hélène Ducourant, sociologue à l’université Gustave-

Eiffel, en Seine–et–Marne, comme « les cotisations à des caisses familiales ou à des tontines, un système communautaire qui permet d’épargner ou d’avoir accès à une somme substantielle en cas de coup dur ou

de projet ».

Ibrahim, lui, ne croit plus en la capacité de la classe politique à répondre aux attentes de la population. D’ailleurs, il reconnaît n’avoir «< jamais voté » et n’ira pas placer de bulletin dans l’urne le 25 octobre. « De toute façon, soupire–t–il, nous sommes pris en otage par le système.»>

JA

Leave feedback about this